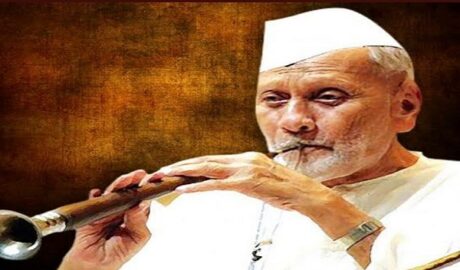

मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां की पुण्यतिथि

खामोश हुई शहनाईः 21 अगस्त 2006 को भारत के मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का इंतकाल हो गया। अपने प्रिय शहर बनारस में जब उन्हें सिपुर्द-ए-खाक किया गया तो उनके साथ उनकी एक शहनाई भी दफनाई गयी। इसके साथ ही बनारस में गंगा के घाटों पर उमड़ने वाला सुरों का सैलाब, बस यादों में बसकर रह गया।

भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित और प्रशंसकों के बीच बेइंतहा पसंद किये जाने वाले बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार के डुमरांव में 21 मार्च 1916 को हुआ था। हालांकि बनारस पूरी जिंदगी उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा रहा।

कहते हैं कि एकबार बिस्मिल्ला खां को अमेरिका से बुलावा आया कि वे वहीं आकर बस जाएं लेकिन उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने इस पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यहां गंगा, काशी और बालाजी का मंदिर है। यहां से जाने का मतलब इन सबसे बिछुड़ना होगा। एकबार तो उन्होंने यहां तक कहा था कि जब भी उन्हें कहीं शहनाई बजानी होती है, तो वे अपनी शहनाई को बाबा विश्वनाथ के मंदिर की दिशा में रखते हैं।

उन्होंने लाल किले से लेकर ब्रिटेन की महारानी के दरबार में शहनाई बजाई लेकिन इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की उनकी हसरत अधूरी रह गयी। वे अपनी शहनाई के जरिये देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे।